作曲家、ロクリアン正岡 (Locrian MASAOKA) のホームページにようこそ ご意見・ご感想はこちらへ locrian@saturn.dti.ne.jp

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 特報 来たる(2022年)11月24日18時半より、 新宿/の初台の 東京オペラシティリサイタルホールにて、 私の最高作がカルテット・フローライトによって再演されます。 単一楽章で20分近い密度の高い時間を存分にお楽しみください! ロクリアン正岡 弦楽四重奏曲第番3番「異形・日本・かぐや姫」 作曲2013/再演 Locrian

MASAOKA String

quartet No.3(スペースが足りない時には SQ.3) “Heteromorphism・Japan・The bamboo princess” 2022.

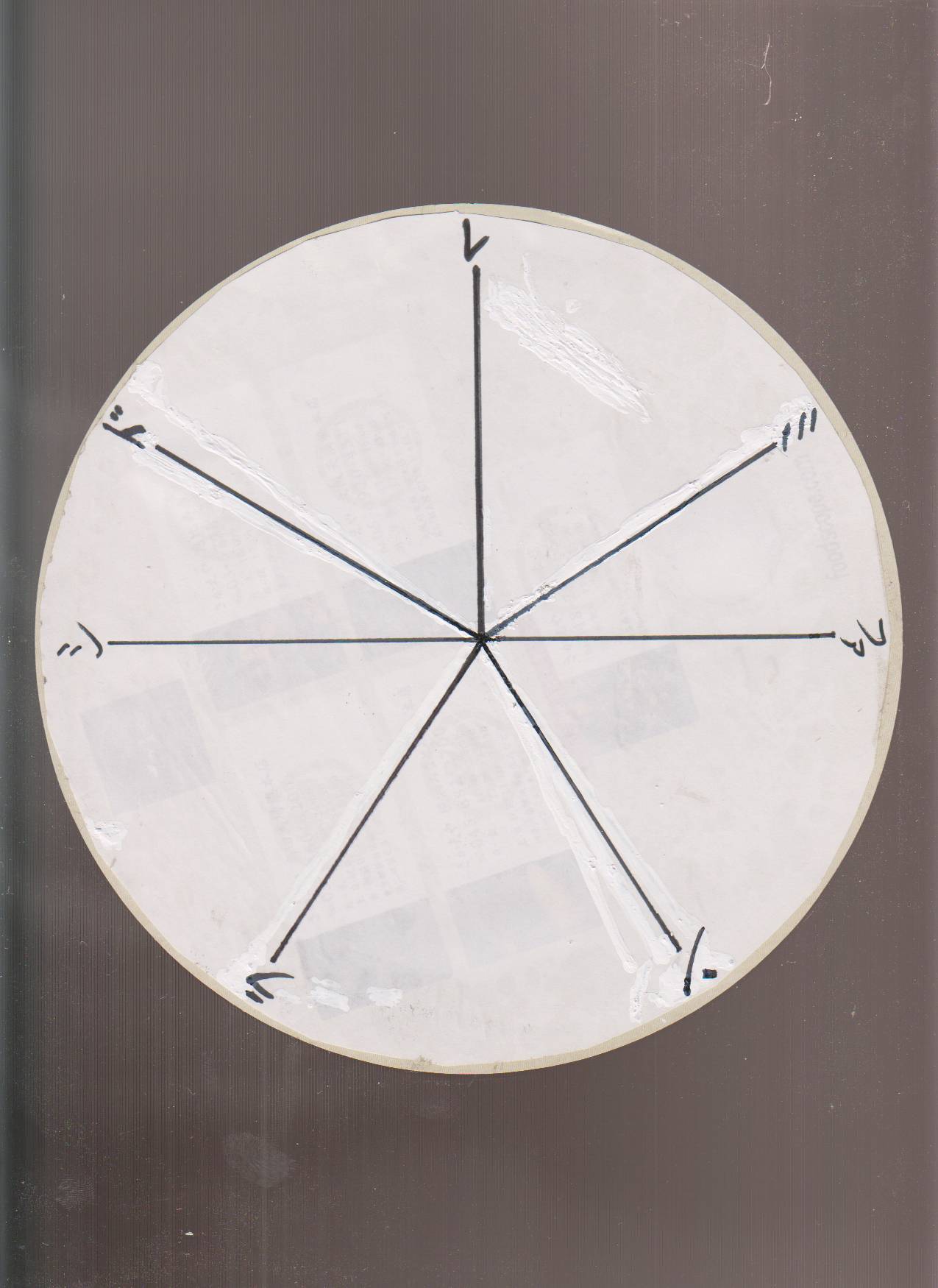

replay 初演の時にも書いたように、かぐや姫が地球の“六人”の男の結婚要望を拒んだ如くに一オクターブ半音階の一つ置きの音を捨て、残る6音のみによる全音音階(WTS)に使用音を限ったというのが外形上の特徴である。視覚には主観的輪郭(心理学用語)といって、無いものがあるように見える現象があるとか。例えば朝日新聞のロゴマークではASAの下に円弧が見えるように。これは錯覚でありながら補正機能ともいえるもので、日常生活で安定した現実空間を想定するのに寄与しているといえる。本楽曲はその聴覚版と言ってよいものだ。音楽においてすっかり世の中に定着した長音階なるもの。よほどの音楽音痴でない限り我々現代人はすっかり全音階(DS)に調律されている。演奏者が発射する全音音階の音達が撥のように人の聴覚を打つとき、自ずと全音階の音が鳴り12個のいずれかの調性感が備わるのである。鑑賞とは何だろう?受容側の無意識の層には無尽蔵の想像力や創造性が存在することが本上演で確かめ得るのでは?医療に於いても主役は患者の方ではないか?されば、作曲行為とは演奏行為を借りつつ受容者のそのような潜在能力を引き出す仕掛け作りに過ぎなかろう。ことは音楽や医療にとどまらない。あらゆる領域で受容者の豊穣な内的世界に洞察の目が向き、それを通して日本仏教でいう“他力”が顕在化してゆく。これからはそうあらねばならない時代だと、私は思う。 2022年1月10日にマウス描画で描いたのを契機に ギャラリーを開設しました。 今後数を増やしてまいりますので 開いてみてください。

以下、直近の出来事のご報告です。

向かって左から国立天文台名誉教授の日江井榮二郎氏、ピッコロ/フルートの 大岡三佐子氏、ロクリアン正岡、チューバの本橋隼人氏、東海学院大学 常勤専任講師の齋藤代彦氏 以下は12月29日より主催者日本現代音楽協会のウェブサイトに掲載中。

本日、音楽之友社より日本現代音楽協会の電子書籍 NEW COMPOSER Vol.15gaが発売されました。 なお、その中に私の参考楽譜付きの論文(文字数26000) *「生死を超えた観点から音楽史の過去、現在、未来 を考える」 が掲載されております。 http://www.jscm.net/?page_id=6832 昨年は一昨年に続き吹奏楽的室内楽(室内楽的吹奏楽)を 皆さんと一緒に楽しむ事が出来て幸せでした(具体的演奏 団体としては何といってもシュピール室内合奏団)。 詳しくは日本現代音楽協会のウェブサイト「フォーラム・ コンサートレポート」にありますが、作曲が如何に孤独な 作業であっても、やはり優れた聴衆、優れたパフォーマー との循環運動に支えられているということを強く実感でき た年でした。だが、私にとっては音楽性から作曲力までを 刺激し活性化するのに大変に役に立つ機関が別にあります。 それはあるNPO法人のことなのですが、本日そこへ送っ た挨拶状を引用させていただきます。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 来年も東京雑学大学は我がパラダイス? いろんな講師によるいろんなジャンルの講義があるけれ ど、大方はその道のプロフェッショナルな真剣さと格調を 伴ったもの。それは講義の瞬間、その人のゲンナマである、 過去からの来歴、現在のスタンス、そして未来への希望や 不安等々も働き、その背後には無意識経由で魂にまで至る 全存在が俎板の鯉よろしく置かれているのである。 一方の私はといえば、学習能力聞き取り能力まるで劣悪 な輩ではあるが、個(自分自身の、はたまた先生お一人お 一人の)を忘れ、双方がはたまた会場の方々が魂の故郷と する全体=「不可知の何様」での”同輩”である、という信 念の元に心を空しくして講壇からやってくる全波長をただ ただ浴びるだけなのだ。 そんな「混浴」の勝義での気楽さを助長するのが「雑学」 という前提だろう。私は長く日本創造学会に在籍していたが そこでいつも強調されていたのが「学際の必要性」。開学以 来25年、国内最高の雑学の府である当学の存在価値はこれか ら益々高まって行くべきだと私は思う。元代表菅原氏、現代 表窪氏はじめスタッフ各位の今後ますますのご奮闘を願わず にはいられない。 -このような出会いを与える天の配剤に感謝しつつ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ たとえば、ある講義「生活と物理」では「月はなぜ落ちな いか」という題材が提示され、その後に「雅楽早分かり」と いう講座があり笙の作り方から生演奏にまで接することがで き、それを次の講義「万葉集の花園を楽しむ」でイメージを 練り楽曲構想のための力にする。これは私の楽曲がメッセー ジ内蔵タイプだから必然性十分な栄養源と言えましょう。 講義では毎回、質問の時間が十分に与えられている。先生 と言えども宇宙の同輩、馬鹿のように頭をぱっくりと開き、 子供のように無垢なる質問をぶつける、というのは如何にも 作曲家、音楽家に相応しい態度ではないでしょうか?という のは、音楽は文章と違い、本質的に疑問形だからです。だっ て音や音楽はいつも将来未来から飛び込んで来るもんじゃな いですか?メッセージ発信タイプの作曲家や諸ジャンルの芸 術家は一度覗いてみては如何でしょうか? それと「雑学」の良さは、お互いジャンルが異なること多 く、自我の高ぶりを起こさないという利点があります。人の 心や頭に観想的、観照的態度を促す効果、これは見逃せない 要素でしょう。 こんなことを書くのも現存の作曲家同士や音楽家同士、個 人的感情で耳が壊されて賞味も吟味も出来ないケースが確認 されたからです。 その点、日本におけるフランス流作曲法の草分け的存在、 池内友次郎(いけのうちともじろう、高浜虚子の次男)の一 言:「どんなに仲の悪い音楽家どうしでも、その曲やその演 奏がよいと思ったらそれを相手に伝えられる、それが真の音 楽家だ」はまことに至言。 そうでなくとも姑息な楽曲の多い現代音楽ジャンルの諸作品 であり、その当たりを改めるところから再出発してはどうで しょうか? ベートーヴェンは「25歳、男がいっぱしの仕事をやるべき 年齢だ」と宣った。私は来年はその三倍。「いくらなんでも こんなんでは」と焦るままに元旦を迎えます。 とまれ、皆様とともに 去年今年(こぞことし) 貫く棒の 如きもの -虚子 2019.12.31 西東京市彼岸氏不死身 作曲家ロクリアン正岡 (本HPのURLは locriansaturn.com 拡散希望) 当日のプログラムと第3曲についての詳細な説明 はinfoページにあります。 最新特報! ロクリアン芸術の三曲〔極)の到達点で 現代音楽をその自縄自縛から解放しよう! 今度の出品曲ならそんな現代音楽に風穴を 空けることぐらい出来るかもしれない。 11月29日のゲンオンのフォーラム・コ ンサートに於ける三曲の演奏、昨日シュピー ル室内合奏団の初回合同練習に立ち会いまし たが皆さん驚くほどのレベルに到達しそうで す。 現代音楽の不況は自らの自縄自縛性にある。 世界中の作曲コンクールや夥しい数の作曲審 査、自縄自縛の元凶であることは言を待たな い。その中で希少な例外が当楽団主催の作曲 コンクールで今回出品の私の3作のうち2作 が最優秀賞を授かった。とまれ、最先端のク ラシック音楽という現代音楽の勝義に照らせ ば今回のものも紛れもない現代音楽です。 だからこそ風穴を空け外の空間、未知の領域 まで大きく羽ばたいて行くことが出来るので はないか? 出演はシュピール室内合奏団。 詳細は日本現代音楽協会のウェブサイト 2019.11.17 ロクリアン正岡 「猪のアイデンティティー」/猪賛歌・第一曲 亥年の今年、猪ならではの歌をと思い、作詞作曲しました。 思えば猪ほど生命団子というか生命そのものを思わせる動物 が他にありましょうか? まことに外見の通りの正直な生き物。 人間も本来与えられているはずのヒト性を大事にし、うそ偽 りなく内面に忠実な生きかたをしてはどうだろう! これが私が出来る限り猪となって作詞作曲をした所以です。 どうか音楽の猪鍋に耳鼓を打ってください。 -2019.10.9 地球環境改善に意欲を示す吉野彰氏ノーベル化学 賞受賞のめでたい日に 緊急特報 2019.9.24

来る11月29日(金)のフォーラム・コンサート(日本現代音楽協 小編成吹奏楽セット「シュピール室内合奏団作曲編曲コンク これは昨年の同楽団主催による「第三回作曲編曲コンクー もともと高い実力を誇る同楽団が十分すぎるほどの合同練習を経ての本番になりますので、ロクリアン音楽にとって最高の出力タイムとなろうかと存じます。 皆様どうかお誘いあわせの上ご来場ください。 第1曲「ニッポンの 空にくつろぐ バッハかな」 https://youtu.be/2i8r-Z4S0GI 第2曲「ドコモわが故郷」 https://youtu.be/-2wimkytEaY 第3曲「美人ミイラ組成物語」 https://youtu.be/C6ITeXVFX1o ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 2019年 謹賀新年 2018年は前年末からのバイク少年的な若者 に煽られる形でサックス楽曲を量産、その後、 必然的に小吹奏楽曲に向かいコンクールを開 催していたシュピール室内合奏団との関係を 持ち、更に新たな構想を得るなど、今までの 長い人生の中でも本職上一番収穫の多い年と 成りました。増えたメル友との知的やり取り がどんなに創意欲を募らせてくれたか筆舌に 尽くしがたいものがあります。ただ、演奏者 はせっかく拙作の名演奏を繰り広げて置きな がらメル友の仲間に入って来ないのは若さの 故もあるでしょうが、現代の世相を反映して いるのかも知れません。そんな中、若い集団 であるところの、シュピール室内合奏団が結 果発表に際し演奏者お一人お一人の講評が付 けられて来たのには感動を禁じえませんでし た。 折りしも日本音楽コンクール作曲部門ではい い加減な理由付けで演奏審査をカット、おま けに音楽団体からのクレームに対してお役所 仕事的対応しかなかったこともあり、一層際 立った出来事でした。世の中全般としてはIT やバイオテクノロジーの発達で人間性がより 人工的に蝕まれる状況が一層加速しているよ うです。 しかし、常識も化学も預かり知らない事象は あるもので、世の中が偏った方向に進む時に、 少数でなありますが確実にそれに抗する活動 をしようとする者が現れて来ます(後述)。 また、驚くべき事にそういう素質を持った者 が誕生して来る機構を、人間以前の宇宙は持 っているようなのです。とまれ、世の中全体 として”人間の自然性”やそれへの関心が著し く減退していると気づいている方は結構いら して、たとば「壁」シリーズで有名な養老孟 司氏もそのお一人のようです。 この問題には音楽家は文学者以上に拘るべき 事だと私は思います。なぜなら、音楽は言葉 よりもはるかに”無意識の領域”に深く棹差し ている(その本来の意味で!*)からです。 振り返ってみれば現代音楽はシェーンベルク 以来、先輩作曲家の創造力に負けまいと意識 的に創意工夫を続け、それが当初思ったよう な効果を発揮していない事を知るや、純粋な 創造意欲が薄まるのに比例して楽曲捏造術の 開発に腐心して来たようです。楽曲達はお互 い多岐に分裂しその部分化、断片化は著しく、 個性、独創性の名の下に普遍性が無視されつ つある、というより「普遍性なぞあるわけが 無い」という病的な想いが作曲界を覆い、そ の傍ら演奏家の多くは過去の遺産の持つ普遍 性の脛をかじっている現状なのです。 いずれにせよ、現代は常識が体をなさなくな ってきておりドサクサ紛れに似非独創のまか り通る時代でもあります。先の「棹差す」を はじめ多くの言葉の誤用も、独創的な使い方 を気取る甘ったれ根性の働きが大きいに違い ないでしょう。だが、私は信じます。こんな 時代だからこそ、天然は新型ウィルスのよう な強力ベイビーを生み出さずには置かないこ とを。私の楽曲が、少しでも彼ら彼女らの心 眼を目覚めさす役割を果たせれば幸いです。 -この一年の奮闘を心に期しつつ!

・・・・・・・ 2018年 謹賀新年 以下、新年のご挨拶に代えて 1)私がロクリアン正岡と名乗り始めたのは1998年、今からちょうど20年前のこと。当時、この脳のロクリアン化が進みつつあり次のようなことを考えておりました。 2)ところが、このことが哲学者ならいざ知らず、なかなか人には理解されません。

4)演奏家はよく「音楽は瞬間芸術である」などというが、それは音楽の現象面しか見ておらず、そこに音楽の実質を置こうとしているからだ。いかにも情報時代から超情報時代への趨勢にある現在にありがちなあざとい意見だと思う。これでは音楽の実体は取り損ねられたままであり存在忘却は進むばかりである。それは進行癌であり“意識の自殺行為!”の気配を私など覚えるがいかがだろうか。 依然ある女性舞踊家の大御所は「踊りの振る舞いは瞬間的にどんどん消えて行く。だからいいんだよ、助かるもの」と本音を堂々と語っていたが、今度のアンデパンダン展一つ取っても作曲家たちの多くがせっかく初演された曲なのにどうしてネット上に音楽動画を掲げないのか、私にはよく理解できない。が、おそらく現代の、とりわけ若い作曲家たちは演奏家と同じような音楽観に染まりつつあるのだろう。 5)それでも演奏者はプロ、アマ、卵を問わず、やりがいを失うことはない。なぜならテキストというルール集が与えられ、その通りを繰り返すことでどんどん上達できるからである。感覚と運動神経に優れていればなおさらだ。体操を始めスポーツ競技の進歩は目覚しいものがあるが、音楽も同じこと。現象としての音楽のレベル向上は見てて愉快にさせられるほどのものがある。形容詞を使えば、年々「輝かしくなっている」というところではないか。だったら美しくていいじゃないか、となりそうだが・・・。 6)このような心の隙はなにも音楽家だけのものではないだろう。

8)本当に、これからの作曲はどうなってしまうのだろうか?

の主である森さちや、こと森幸也氏という科学史家である。 さて、ここまでただただ観念まかせに大きなことを語ってきた私ですが、現実はと言うと

特報;ついに始まった! ロクリアンCMソングシリーズ- 本日3月3日ひな祭りの日だからこそでもありますが、その第一弾に相応しく不動産業のためのCMをまずはユーチューブ投稿いたしました。 題して「ロクリアンハウスCMソング」です。 こんな”腹”の商売人いる分けない!と御反応の あなたも、せめて「こんな商売人いたらなあ」ぐらいの妄想はもてるように成ったらいかが? 楽譜もここのSCOREページにあります。 歌うだけで気分がよくなる易しいメロディです。 さあ。どうぞ! 2017年3月3日桃の節句に 特報; 以下にある通り、2月8日深夜未明に楽譜をHPに、動画をユーチューブにアップいたしました。なお、楽譜は歌詞の読めないところがあり、近日中に直します。 演奏家の方々-Sp.薬師寺典子、Tn.金沢青児、Pf.大須賀かおりの皆さん-の「楽しむ」姿勢に乾杯! 組曲「死生共存」の公演の成功について謹んでご報告いたします。 2月1日の現代の音楽展(日本現代音楽協会主催)のアンデパンダン展の第一夜においでいただいたお客様に心より御礼申し上げます(来場者数171、ちなみに第二夜は200名余)。演奏は期待通りの出来で数日中には動画をネット(まずはユーチューブ)に掲げます。 以下は、コンサート直後に頂いたある作曲家からのメール全文です。 長い間、音楽会から感動が失われて久しい。しかし、昨日の兄の曲は違った。あれほどの音のエネルギーの自立的な推移と必然性が、人の心を否応無く感動へと運んでしまう曲は、極めて稀だ。兄の曲が良いという言い方は、照れくさくてできなかったので、「名演だった」と兄に告げてひとり帰ったが、目が覚めて、あらためて感心するとともに、兄の置かれた、いや、兄ばかりか私達日本の作曲家たちの置かれた状況を、考えざるをえない。まず、日本語という言語の非音楽性。日本語は響きが下にあるために、西洋流のベルカントには絶対になじまず、能、演歌など、響きを下に落として地声を旋律にする。5つの母音のうち、鳴り易いのはA,O,U,E,Iの順で、A,O以外は殆ど響かない。この点で、「死無」は最悪であった。しかし2人の演奏家は、よくそれに耐えて、オペラのクライマックスのような圧倒的な音楽的頂点を導いた。それから、歌詞は、ほとんど聞こえないのも、毎度のことだ。これも兄のせいではなく、文化全体の問題だ。私と妻にとって、日本語の聞こえるうたが、長年の課題であった。この点につては、私たちはほぼ解決したと思う。兄の今度の曲で一番の問題は、曲の構造的崇高さに比べて、歌詞の今日的な軽さと、卑近さのアンバランスだと思う。しかしこれは、兄の気持ちが分かるだけに、今日の日本の音楽的状況の悪さを、呪うだけだ。とにかく、めげずに作曲するのみと,我が身に言い聞かせながら、兄に御目出度うを言おう。2日朝。

新年2017ご挨拶 さあ、人間たちに“宇宙自身”としての自覚を促しうる音楽の潜在能力の開発を始めよう! 1)ちょうど、一人の作曲家の作曲史はか細いしその生産楽曲も微々たるものであるように、過去の大作曲家を中心とした作曲史もか細いしその生産楽曲も微々たるものである。 昨2016年、私は作曲活動を始めて以来、質量ともに一番の生産物を物にした。 その過程で分ったことは、音楽の潜在的能力の大きさであり生産可能領域の広さであった。 私が気づいた限りですらこうなのである。 自分の作曲能力に拘るな!音楽の持つ潜在能力を解放せよ! こういっても漠とした印象のそしりは免れまい。だが、音楽の働き、役目、機能、作用、といったことを、現在、既に人類が立ち行くことが難しくなりつつある状況で一体何が求められているのか、ということとセットで考えて行くと、いよいよ音楽の潜在能力の出番だな、ということが生々しく感じられてくるのである。 それは、音楽を受容する側の能力を引き出す力の強い音楽が求められている、ということである。 音楽史上には、発信型、いってみれば「声」タイプの楽曲ばかりではなく、そういう聴覚的機能を大切にする楽曲も多く現れはした。だが、土台かつ所詮、作品を物した能力が主役であり続けた。これはやはり聖書の創世記の「この世を作った神」に倣う意思が働き続けて来たからだし、「神」忘れの現代においても、人間主体に長いこと刷り込まれたこのような意思に逆らうことは難しいということなのであろう。対象なら否定しやすいが、自分の事となると否定するどころか気づくことさえおぼつかない。 日本人あたりなら、創世記に準拠する意思など、もともとないままだ。明治以来、日本人作曲家たちは西洋音楽や西洋作曲技法を持続的に熱心に学び「西洋音楽語」の“読み書き聴き話す”ことに習熟して来た。創世記に準拠する意思など持たぬままに。今は、「だからダメなんだ」ではなく「だから凄いことが出来るんだ」ということを分って頂きたい。要するにこの日本人の弱点を強みと読み替えるのだ。 倫理的なことを比喩で言わせていただくなら、患者の為のお薬は、作り手側の個性や能力を顕示するものではない。もしそんな薬が作られ与えられるとしたら病人は本能的に違和感や恐怖を感じ飲まないだろう。これからの音楽には、このお薬、あるいは料理(食事)のようなものが強く求められるだろう。まだ、そのような音楽はほとんど現れていない(いわゆるヒーリング音楽など薄弱この上ないものだ)。したがって、人間の受容能力(咀嚼消化吸収)を最大限に引出し、自己治癒能力にアピールできるような楽曲が求められている。そのとき、音楽は鑑賞者にとって、自分自身を味わいつつ鏡に映し、鏡に映しては味わうものと化すだろう。個々の人間が、人類全体が、いったいどっちの方に進んで行って良いのか、何をやったらいいのか、正直分らなくなっている時期に突入しているのだからこそ、このような音楽の働きに頼らねばならないのである。音楽は自己認識を促してくれる。 すでに、私の楽曲の鑑賞者のうち、もっとも良質な方々はそのような体験をされている模様なのである。その場合、その楽曲は単に触媒に過ぎない。彼らが宇宙の一分子として潜在的に持っている大事なものが目覚めつつあるのである。 人間はまずは火を発見した。そしていくつかの画期的な発見や発明により人工力を発展させ過ぎ、今、自らの自然性とのバランスを壊すに至っている。 これは地球温暖化など外的自然破壊よりももっと切実な問題に違いない。騒がれている外的自然破壊からして内的人工力の異常な高まりが元凶だからだ。 音楽は人工性と自然性の中間物だが、それでもあらゆる芸術の中では最も人間の自然性を触発できるものの一つであろう。 宇宙的な、更には人間を含んだ“宇宙の根拠からの叡智”の導入は、音楽鑑賞側の無尽蔵の受容能力の高まり一つに掛かっていると言っても過言ではあるまい。 2017年を新音楽誕生元年としたい、いや、しなければならぬ。人類が立ち行くために! 2017年(平成29年)元旦 (2016年)12月30日に1998年にロクリアン正岡を名乗るために作曲したその後のロクリアン正岡の礎となっているロクリアン交響曲「”7”の神通力」-(室内orフル)オーケストラによる の楽譜と説明をSCOREのページに一挙掲載、それと同時にユーチューブ並びにニコニコ動画にも音源アップいたしました。パソコン音源と大変相性の良い楽曲化と存じますが、ライブ演奏では更にその上を行く演奏を期待いたしております。

新作、ロクリアン・ラヴェル作「痴漢撃退“シ”のボレロ―歌:初音ミク」を5月20日にユーチューブとニコニコ動画にアップいたしました。なんと5月1日「ボレロ」が使用フリーとなったばかりですが、M・ラヴェル氏の御気持は如何に? 今回、「ボレロ」も弄りまくって思ったのですが、「これを、かの作曲御三家の“バモベ”ことバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンが聴いたら真っ青顔になるだろう?」、というのも音楽の本源的特性に徹底的に準拠しているからです。 以下は某氏へのメールです。 1)ボーカロイド(初音ミクなど)をもじって”ボーレロイド” そう呼びたくなるほどのボレロです。 今度弄りまくって思ったのだが、あれは、楽曲版の初音ミクですな。初音ミクは歌手 版のボレロというわけ。 シェーンベルクらの新ウィーん楽派などどこ吹く風、華美なデザイン風でありなが ら、その構造には、存在への素晴らしい洞察が働いております。 主題はABの二段に分かれますが、 伴奏は淡々と一度と五度にいるまんまです。 Aはメロディも”白い音(LMのいう)”ばかりですが、Aの7小節以降、二度と五度に 変わりもしない、というところが物凄い! 和声を知っているわれわれは、すぐに保続低音を連想しますが、あの求心力、や集約 力、統一力とは、全然違うもの。 私には、まるで、「この世もあの世もいっしょよ』とぬけぬけとラベルが言っている ように感じますがいかが? ―メール文はここまで とにかく、ドイツ人から絶対出て来ない、実にフランス人的な発想であり音楽であると言えないでしょうか? 満員電車で女性が朗々とボレロを歌い「シッシシシ!」と無声音をまき散らすと痴漢らしいのがすごすごとその場を去ってゆく-そんな平和的光景を夢見ての本作だ。発端は「勇気ある女子高生考案のバッジが車内の痴漢抑止の効力発揮」(4月8日の朝日新聞夕刊トップ)の記事。ならば、音楽も負けてはいられない。ボカロキャラのミク、楽曲「ボレロ」、筆者のロクリアン脳が一致団結すればとんでもない”空性力”*を発揮できるはずなのである。余りにもあっけらかんとした明るい雰囲気に「痴漢に相応しくない!」と戸惑う方々もおられよう。だが車内での慎重で陰湿な痴漢は日本独特なもの。この音楽は太陽のような乾燥力で満員電車の痴漢生息環境を消滅させるかも?M・ラヴェルの痴漢の真反対のような眼差しが頼もしい。 *空性力? これは私LMの造語でしょう(さっきまで「空力」としていたのですが、これは別の意味がありますので変えました)。 空っぽと言えば、ただただ空虚でムナシイダケと感じがち思われがちですが、決してそうばかりではありません。 真空の筒があるとして、その蓋を開けたとたん大変化が生じるではありませんか。 こう言ってよいかどうかですが、満員電車内の男が抗しがたい女子高生の吸引力?も一緒に出来る話かもしれませんね。 そんなわけで、あるいは逆説的かもしれないけれど、 「痴漢撃退」に永遠の効果を持ったものとしてモーリス・ラベル氏の「ボレロ」を用いたことは正解、ほとんど唯一と言って良いぐらいの正解ではなかったでしょうか? 2016年(平成28年)5月21日朝 謹賀2016年(平成28年) 新年は現音のアンデパンダン展が2017年の2月(3月)になるとのことで主にネット上での展開になると思います。 ただし、「精神の上半身」あるいは「意識の中心」が!!あの世にある!!ロクリアン正岡の特性―これは他者からも良くも悪くも言われていることです―を今まで以上に発揮すべく、この世への突込みをさらに強化し皆様の脳にビリビリ(美理美理*)と迫る楽曲を配信することを誓います。 こんなことが出来るメディアは何をおいても音楽であり、また人の業としては作曲であります。 ただ、音楽の場合、体験側はどうしても美(*)的快感のみで終始しがちです。真(*)的快感をも体験して頂くためにはLM音楽を裏打ちしているところの概念を表に出す必要がありますね。それについてはこのHPや現音のウェブサイトにも掲載されておりますが、今後も随時書き加えて行く所存です。なお、最近は我がロクリアン的天然脳の活動の場をフェイスブックにも広げおります。「ロクリアンスタイルの喜怒哀楽」を生でお楽しみになりたい方はこちらの方も覗いてみて下さい。 それではこの一年、皆様ご一緒にこの世に留まりつつ参りましょう お知らせ(2015.12.25) 念仏楽曲「時を貫く“南無阿弥陀仏”」―声とアンサンブルによる、を他2作とともにユーチューブへ動画アップしました(12月04日古希の誕生日に)。 Linkのページからどうぞ、 また 「念仏楽曲の発表を経て得られた今まででのロクリアン正岡最高の音楽存在論1600文字」 をPhilosophyのページトップに掲げました。 ”ロクリアン哲学” 創建! 哲学は動詞だ! 真の「哲学する」を世に問う、 パルメニデス以来の挑戦 「八木哲学の生体解 から>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>ロクリアン哲学へ」 ⇒こちらへ

直近の私の作曲を支える思想の開陳 ↑ここをクリック 私は弦楽五重奏曲「残忍性の為の独房/霊性の為の要塞」の作曲においてベートーヴェン以来の 音楽“純粋創造”を果たした! -母なる音楽家:フルトヴェングラーとの思考対決 日本現代音楽協会公式サイトへはこちら  ヨクナレ・シ・ナナリアン (Cf.成れ、馴れ、鳴れ、生れ、慣れ、為れ、熟れ。七人 ーロクリアン天然脳による 譜面(クリックで拡大されます)

|

ギャラリー

ロクリアン正岡作品集・Ⅰ

日本経済新聞の今週の一押しにも選ばれたCD.。ロクリアン旋法をじかに掴むのにはこれが最適。

ロクリアン正岡作品集・Ⅱ

乙女三題というかわいらしいピアノ曲からローター・ツァクロゼック指揮の超複雑な弦楽六重奏曲まで満載。

ロクリアン正岡作品集・Ⅲ

アニメーションにも使えそうな幻想性に富んだ曲が満載。異次元の寒冷な空気があなたをリフレッシュ!

ロクリアン正岡作品集・Ⅳ

ここには、現代音楽の未来への突破口が10個ある。LMの潜在的作曲能力を調べるのに最高の一枚。

ロクリアン正岡作品集・Ⅴ

ピアノや木管楽器がLMのあらぬ面を暴いた、珍品集。

シンフォニックドキュメンタリー「あぁ!湾岸戦争」

電波妨害/情報戦争/毒ガスの夢/バグダッド大空襲/砂漠の嵐/環境汚染(とその後)